老病死の苦悩を乗り越えるというとき、「ともに苦悩する」ということが求められているが、そんな開かれた人間関係を妨げるものが我われの中にある。「分別」という仏教の言葉は、我われの知の在り方がもつ問題をあきらかにすることを通して、そのことを確かめる。分別という自分のものさし、個人的な関心によって、ものごとを「わかった」とつかむことは、自らの問題を見誤り、自と他を分離していくという問題を孕んでいる。そのことは日常生活においてのみならず、仏道を歩もうとするものにとっても同様である。同じ人間としての問題を引き受けて苦悩を歩むという仏道の出発点からはなれて、個人的な仏道に陥るという問題であり、「大乗」という言葉でもう一度仏道を確かめなければならなかった課題がそこにあると考えられる。

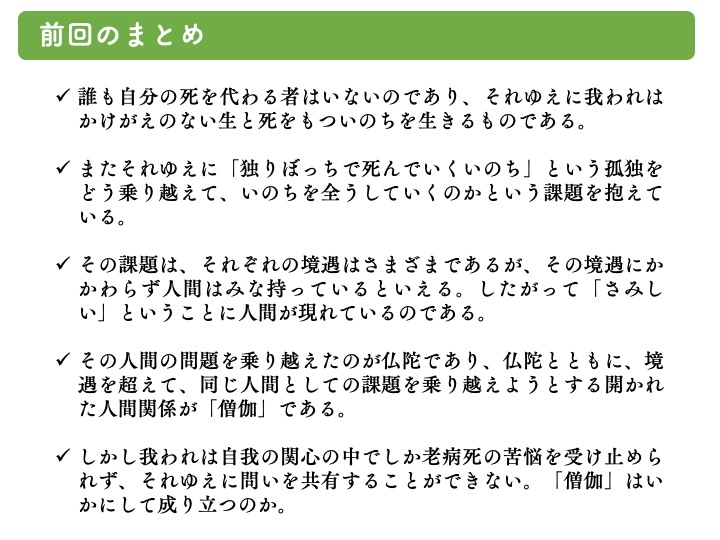

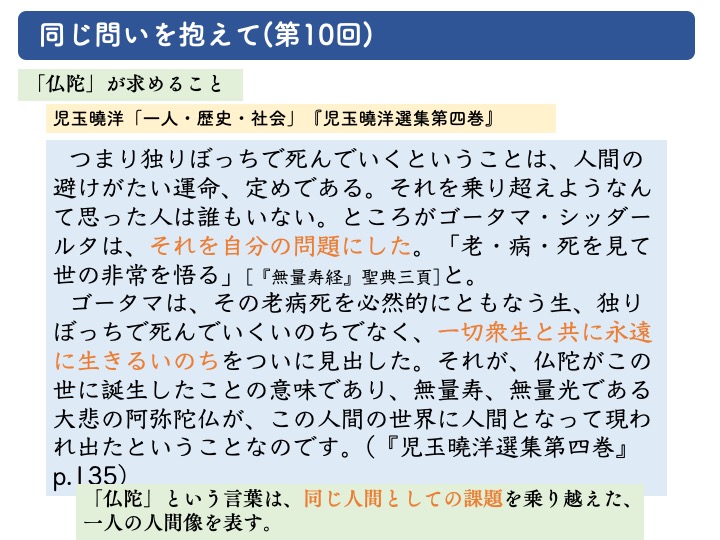

前回は孤独ということについて、早川一光医師のことばを通して確かめた。「さみしい」ということは、状況を整えれば解決できるようことではない問題を孕んでいる。誰も自らの死を代わるものはいない。そういう意味でかけがえのないいのちであるが、それゆえに我われは「独りぼっちで死んでいくいのち」という孤独をどう乗り越えて、いのちを全うしていくのかという課題を抱えている。その人間の問題を乗り越えたのが仏陀であり、仏陀とともに、境遇を超えて、同じ人間としての課題を乗り越えようとする開かれた人間関係が「僧伽」である。しかし我われは自我の関心の中でしか老病死の苦悩を受け止められず、それゆえに問いを共有することができない。「ともに苦悩する」ということが求められているが、それが成り立たない。開かれた人間関係をむしろ妨げるものが我われの中にある。そんな我われのあり方を確かめていきたい。

「ともに」を妨げるもの

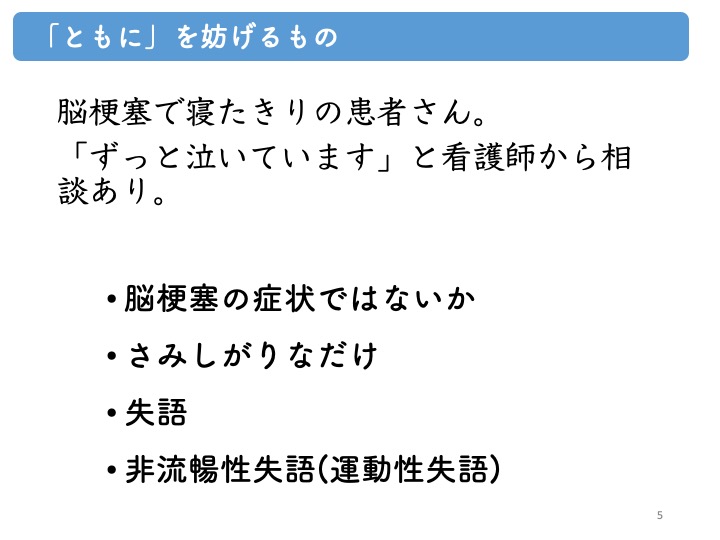

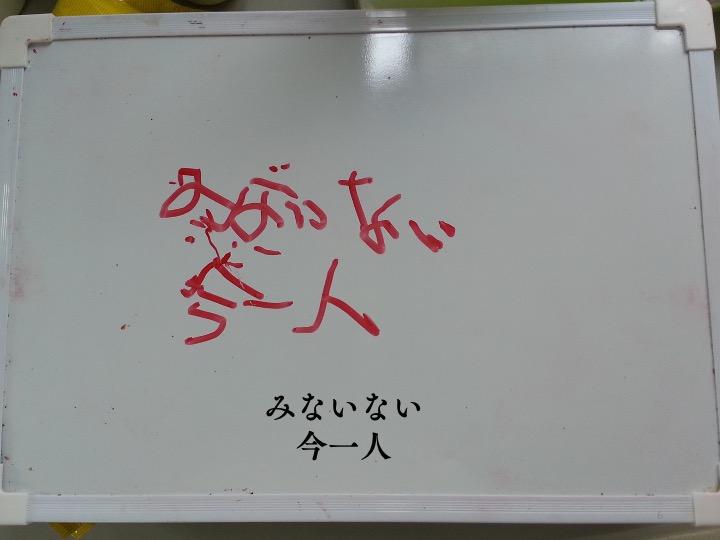

入院中に診た七十代の男性のことを通して確かめたい。脳梗塞で寝たきりで、会話ができない状態であった。その方がずっと泣いていると相談があった。ある看護師は「脳梗塞」の症状で感情が抑えにくくなる「感情失禁」ではないかという。別の看護師は「あの人はさみしがりだ」と、さみしがりの性格の問題だという。病室に行くと、たしかにずっと泣いておられて、何を言っているかわからない。うまく話せないために「失語」があると考えられた。こちらが話していることはある程度理解されていることがわかってきたため、言語理解はできるけれどもうまくはなせない「運動性失語(非流暢性失語)」があると考えられた。このように泣いている理由を考えていると、実習中の学生さんが来て、こういう体勢すればこのかたは字が書けるという。そうして書かれたのが「みないない 今一人」という言葉であった。病院のスタッフは周りにいる。家族も面会に来られる。しかしほんとうに寄り添ってくれる人は誰もいない。そういう孤独を抱えておられたのである。

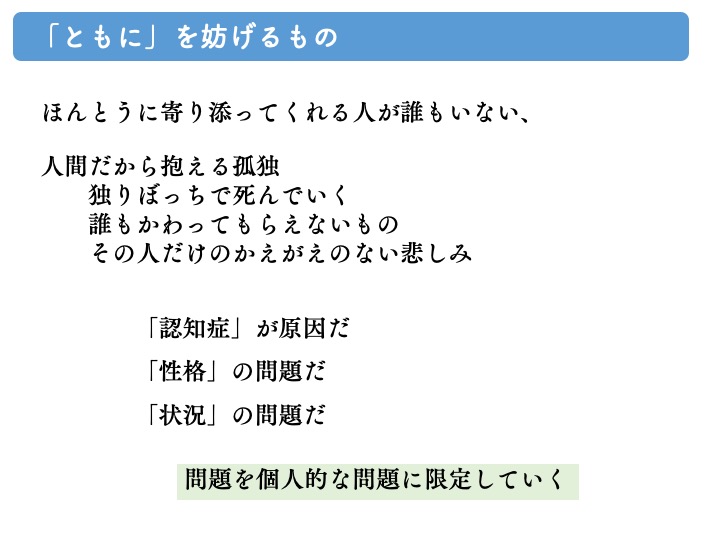

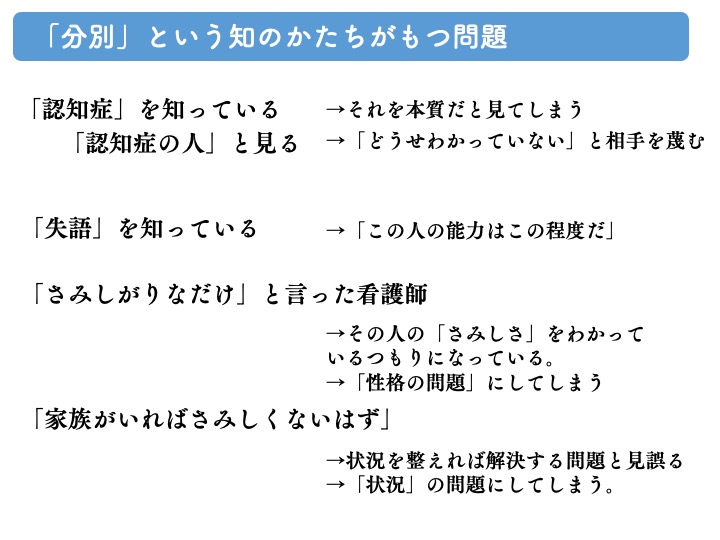

前回確かめたように、我われは誰もかわってもらえないいのちを生きており、それゆえ独りぼっちで死んでいくという孤独を抱えている。その孤独、さみしさに対して、「認知症」が原因だ、「性格」の問題だ、「状況」の問題だといって問題を個人的な問題に限定していく。「性格」の問題だとしたAさんの問題と、「状況」の問題だとしたBさんの問題がつながっていかないのである。さみしいという心を共有できない、ほんとうにさみしさをそのままに受け止めてくれる人がいないという意味で、孤独なだけではなく、「孤立」しているのである。

「分別」という知のかたちがもつ課題

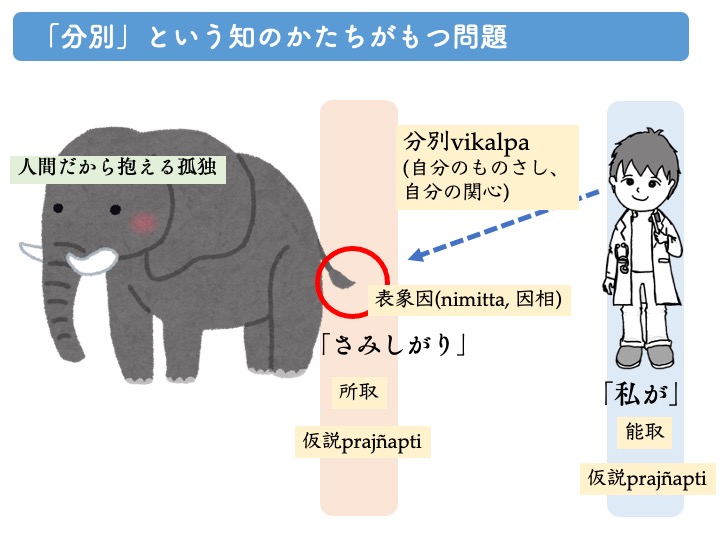

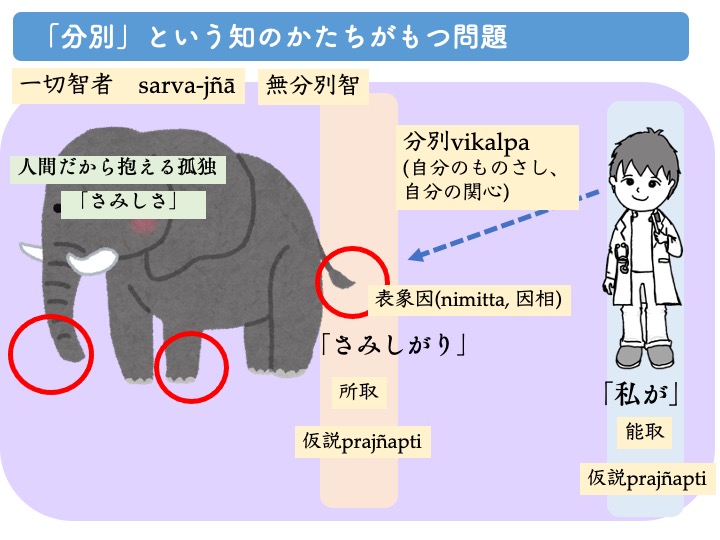

私が問題をどう受け止めるかという点で見れば、私の「知」の在り方自体に問題を孕んでいる。あらゆる問題を対象化し、「私が」「○○の問題」として受け止めるというとき、そこに私の個人的な関心のもとに、あらゆる問題が切り分けられていくということがある。「知」の在り方に、自と他を分けていくという問題が孕んでいるのである。そういう「知」の在り方を、仏教では「分別」という言葉で問題にしていく。「私が」という「能取」(認識するもの)と、「あなたの問題は○○である」という「所取」(認識されるもの)が分離するという意味では、自と他の分離という問題であり、「私が」という「能取」と「私の問題は○○である」という「所取」が分離するという意味では、自己が自己の本来性から離れ、自我関心の中で苦悩するという問題である。

例えば、先の患者さんのことでいえば、私が相手を「認知症の人」とみて、泣いているという出来事も「認知症の人の心」として表象因(nimitta, 因相, 認識した特徴にすぎないもの)をつかんで見るような「分別」をもって患者さんの心をみたとき、「認知症だから」泣いていると見て、ほんとうの問題が見えなくなる。さらには、言葉が理解できない人、あるいは心を失った人などと相手を蔑んでみるということが起こる。「さみしがりなだけ」といった看護師の見方も、さみしさをわかっているようで、さみしがりだという性格を表象因としてつかんだだけで、さみしさをわかったつもりになり、性格の問題であると見誤る。もし「家族がいればさみしくないはず」と考えるならば、それは状況の問題と見誤るのである。

「大乗」の課題

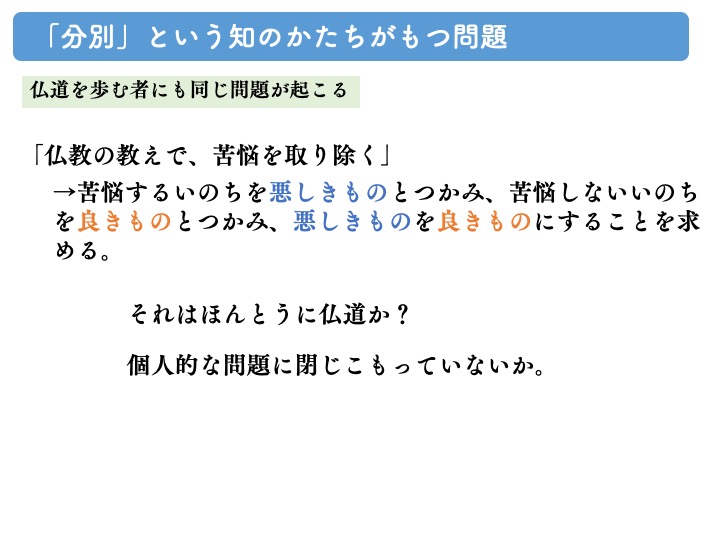

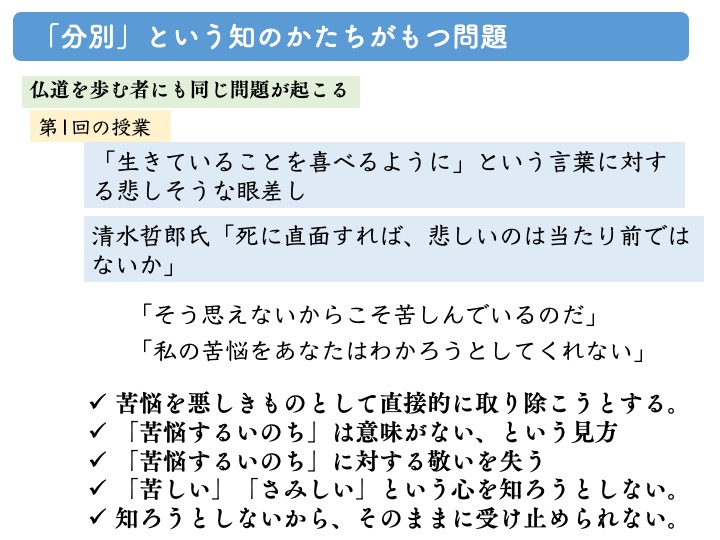

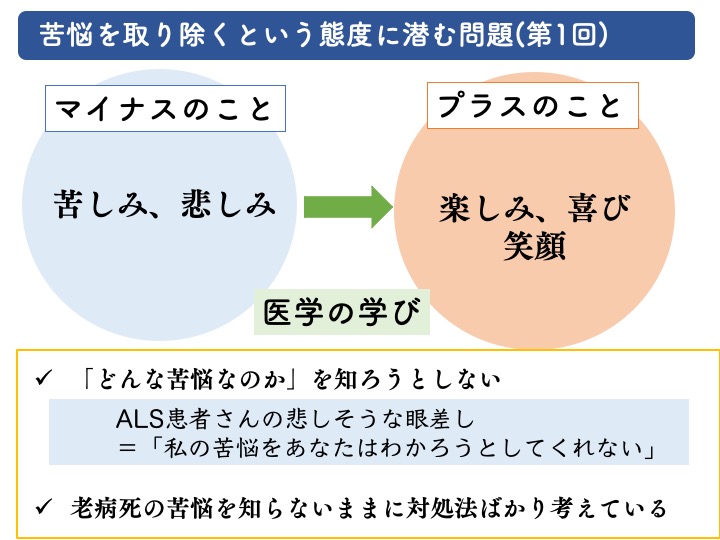

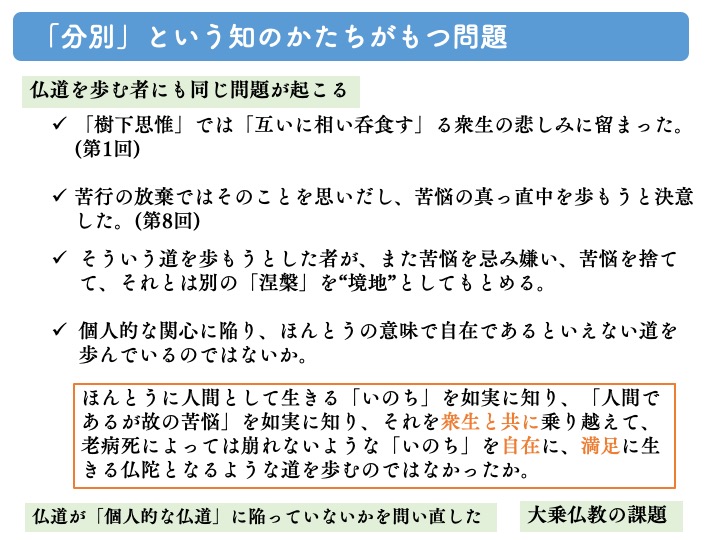

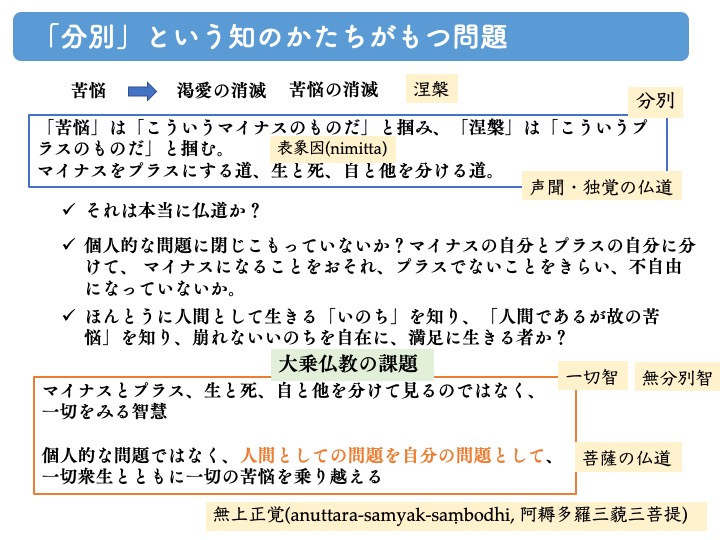

このことは、仏道を歩む者も同じ問題を抱えている。仏教の教えによって苦悩を取り除くと考えるとき、苦悩するいのちを悪しきものとつかみ、苦悩しないいのちを良きものとつかみ、その悪しきものを良きものとするならば、それは本当に仏道か、個人的な問題に閉じこもり、自分のつかんだものの中で不自由になっていないか、そういう問題がある。

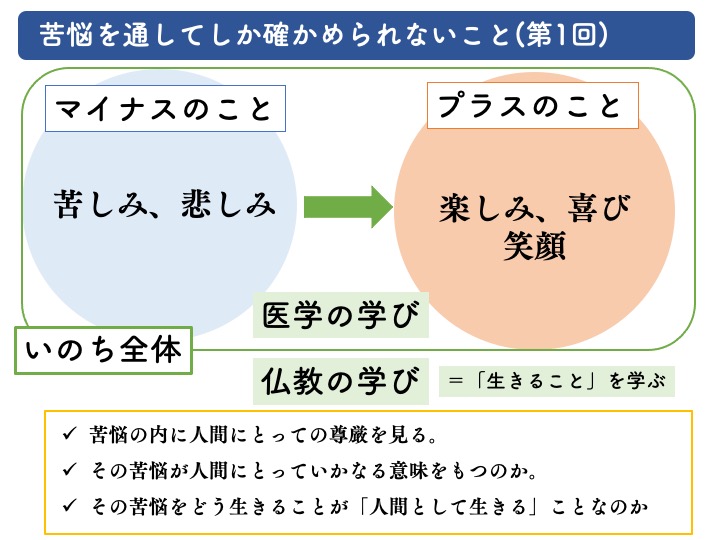

このことを確かめるにあたり、もう一度第1回で取り上げたことを振り返りたい。患者さんに「生きていることを喜べるように」ということを話したとき、非常に悲しそうな眼をされた、という出来事である。そこで清水哲郎氏が、死に直面すれば「悲しいのは当たり前ではないか」と指摘したことばを紹介した。苦悩を悪しきものとしたとき、その苦悩は無意味なものとなり、「苦悩するいのち」への敬いを失う。そして「その苦悩がいかなる意味をもつのか」と苦悩をそのままに知ることをやめてしまう。

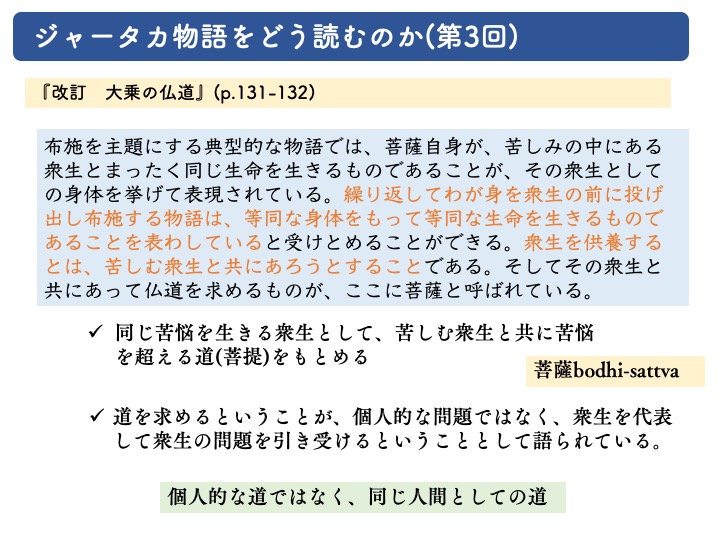

「樹下思惟」では「互いに相い呑食す」る衆生の悲しみに留まり、苦行の放棄ではそのことを思いだし、衆生の問題を引き受けて苦悩の真っ直中を歩もうと決意した者が、また苦悩を忌み嫌い、苦悩を捨てて「涅槃」をそれとは別の”境地”のようにして、苦悩の滅をもとめる。そういう態度は、個人的な関心に陥っており、ほんとうの意味で自在であるといえない道を歩んでいるのではないか。ほんとうに人間として生きる「いのち」を知り、「人間であるが故の苦悩」を知り、それを衆生とともに乗り越えて、老病死によっては崩れないような「いのち」を自在に、満足に生きる仏陀となるような道を歩むのではなかったか。このように、「個人的な仏道」に陥るということを問題にしたのが「大乗」ということの課題であるといえる。

「苦悩」は「こういうマイナスのものだ」とつかみ、「涅槃」は「こういうプラスのものだ」とつかみ、マイナスをプラスにする道は、マイナスの自分とプラスの自分に分けて、マイナスになることをおそれ、プラスでないことをきらい、不自由になっているのではないか。そのようにマイナスとプラス、生と死、自と他を分けて見るのではなく、一切をみる智慧によって、個人的な問題ではなく、人間としての問題を自分の問題として、一切衆生とともに一切の苦悩を乗り越えるような仏道を、「菩薩」の仏道として再確認する。そういう仏道によって求める「菩提」(真実)を、特に「無上正覚」(anuttara-samyak-saṃbodhi, 阿耨多羅三藐三菩提)」といわれる。

『八千頌般若経』の古い漢訳である『道行般若経』に「大乗」(mahā-yāna)という語の音写である「摩訶衍」という語が初めてあらわれると言われる。『八千頌般若経』にはつぎのように述べられる。

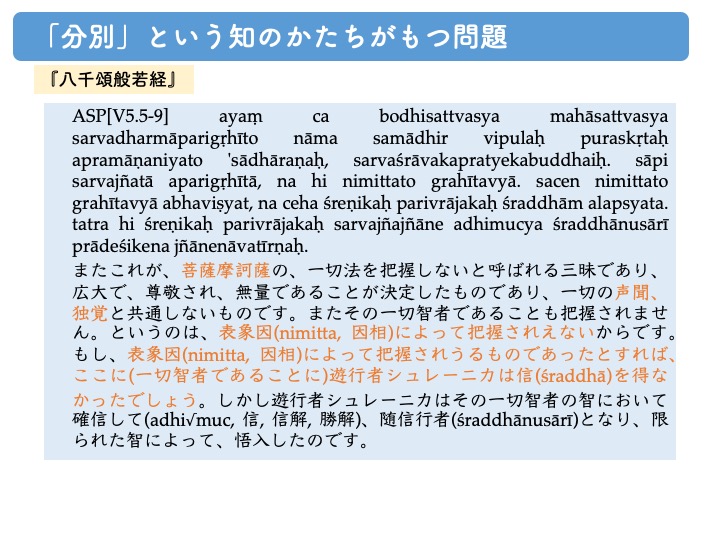

ASP[V5.5-9] ayaṃ ca bodhisattvasya mahāsattvasya sarvadharmāparigṛhīto nāma samādhir vipulaḥ puraskṛtaḥ apramāṇaniyato ‘sādhāraṇaḥ, sarvaśrāvakapratyekabuddhaiḥ. sāpi sarvajñatā aparigṛhītā, na hi nimittato grahītavyā. sacen nimittato grahītavyā abhaviṣyat, na ceha śreṇikaḥ parivrājakaḥ śraddhām alapsyata. tatra hi śreṇikaḥ parivrājakaḥ sarvajñajñāne adhimucya śraddhānusārī prādeśikena jñānenāvatīrṇaḥ.

またこれが、菩薩摩訶薩の、一切法を把握しないと呼ばれる三昧であり、広大で、尊敬され、無量であることが決定したものであり、一切の声聞、独覚と共通しないものです。またその一切智者であることも把握されません。というのは、表象因(nimitta, 因相)によって把握されえないからです。もし、表象因(nimitta, 因相)によって把握されうるものであったとすれば、ここに(一切智者であることに)遊行者シュレーニカは信(śraddhā)を得なかったでしょう。しかし遊行者シュレーニカはその一切智者の智において確信して(adhi√muc, 信, 信解, 勝解)、随信行者(śraddhānusārī)となり、限られた智によって、悟入したのです。

このように、菩薩のありかた、一切智者性は表象因(nimitta, 因相)によって把握されるようなものではないという。分別によって知られるようなものではないという菩薩の道をこのように確かめている。また、表象因(因相)によって把握されるようなものではないといっても、またその表象因(因相)が存在するとか、滅するとかという態度で実践するのでもないという。

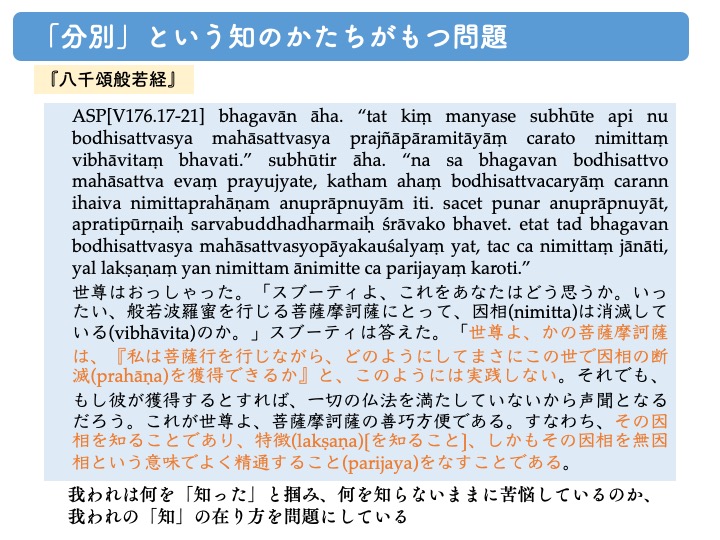

ASP[V176.17-21] bhagavān āha. “tat kiṃ manyase subhūte api nu bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato nimittaṃ vibhāvitaṃ bhavati.” subhūtir āha. “na sa bhagavan bodhisattvo mahāsattva evaṃ prayujyate, katham ahaṃ bodhisattvacaryāṃ carann ihaiva nimittaprahāṇam anuprāpnuyām iti. sacet punar anuprāpnuyāt, apratipūrṇaiḥ sarvabuddhadharmaiḥ śrāvako bhavet. etat tad bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasyopāyakauśalyaṃ yat, tac ca nimittaṃ jānāti, yal lakṣaṇaṃ yan nimittam ānimitte ca parijayaṃ karoti.”

世尊はおっしゃった。「スブーティよ、これをあなたはどう思うか。いったい、般若波羅蜜を行じる菩薩摩訶薩にとって、因相(nimitta)は消滅している(vibhāvita)のか。」スブーティは答えた。「世尊よ、かの菩薩摩訶薩は、『私は菩薩行を行じながら、どのようにしてまさにこの世で因相の断滅(prahāṇa)を獲得できるか』と、このようには実践しない。それでも、もし彼が獲得するとすれば、一切の仏法を満たしていないから声聞となるだろう。これが世尊よ、菩薩摩訶薩の善巧方便である。すなわち、その因相を知ることであり、特徴(lakṣaṇa)〔を知ること〕、しかもその因相を無因相という意味でよく精通すること(parijaya)をなすことである。

「因相の断滅(prahāṇa)を獲得できるかどうか」という実践ではなく、因相をよく知るというその知り方を問題にしている。我われは何を「知った」と掴み、何を知らないままに苦悩しているのか、我われの「知」の在り方を問題にしていると言える。

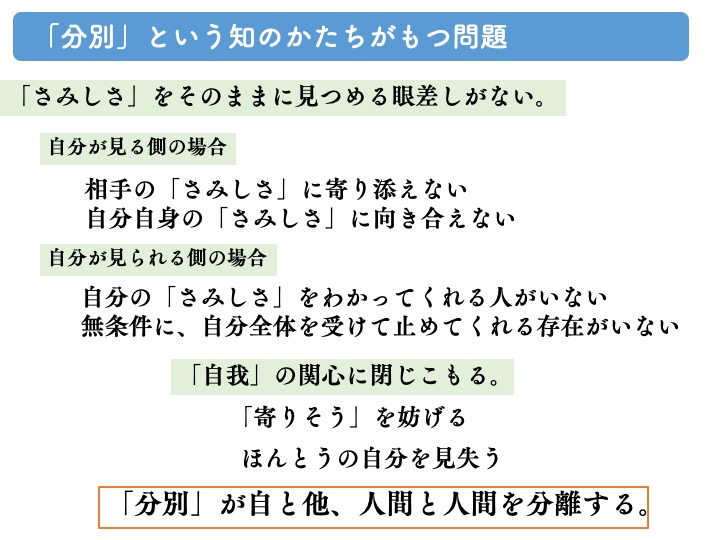

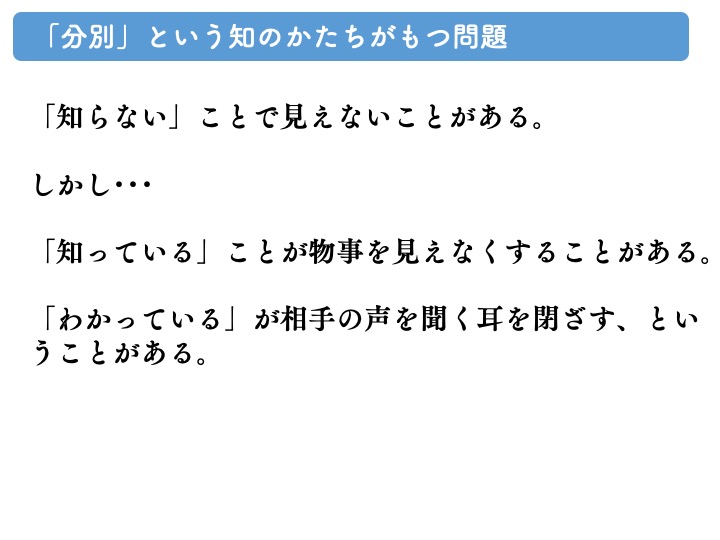

「さみしさ」ということに立ち返れば、我われには「さみしさ」をそのままに見つめる眼差しがない。自分が「さみしさ」を見るといっても、相手の「さみしさ」に寄り添えないどころか、自分自身の「さみしさ」にも向き合えない。それは自分が見られる側に立てば、自分の「さみしさ」をわかってくれる人がいない、無条件に自分全体を受け止めてくれる存在がいないという問題である。「分別」が自と他を分離し、「寄り添う」を妨げる。「自我」の関心に閉じこもっていると言える。確かに「知らない」ことで見えないことがある。しかし「知っている」ということが物事を見えなくするということがあるのである。「わかっている」が相手の声を聞く耳を閉ざすということがある。

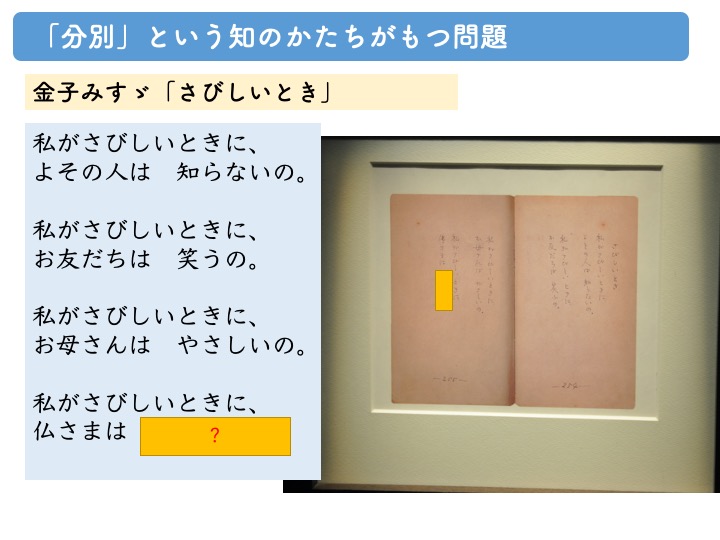

金子みすゞの「さびしいとき」という詩は、そんな分別をこえてさびしさによりそう心が課題となっている。

私がさびしいときに、

よその人は 知らないの。私がさびしいときに、

お友だちは 笑うの。私がさびしいときに、

お母さんは やさしいの。私がさびしいときに、

仏さまは さびしいの。

よその人は私のさびしさを知らない。友達は笑って励ましてくれるが、さびしさを知っているわけではない。お母さんはやさしく寄り添ってくれる。しかしそんなお母さんでも全く同じさびしさをともにできるわけではない。「私がさびしいときに、仏さまはさびしいの」ということばは、全くおなじさびしさを包みこむ心が表現されている。

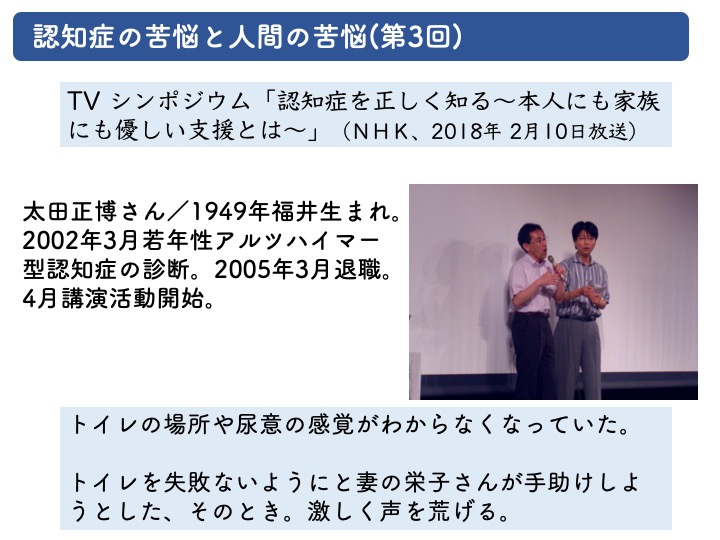

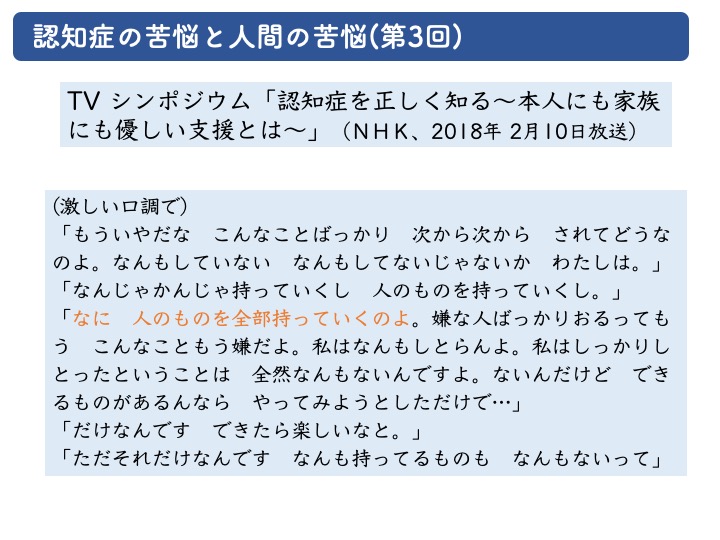

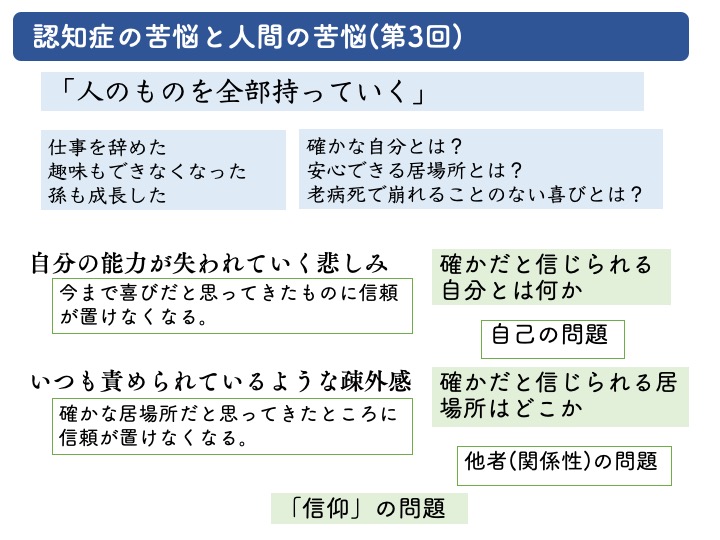

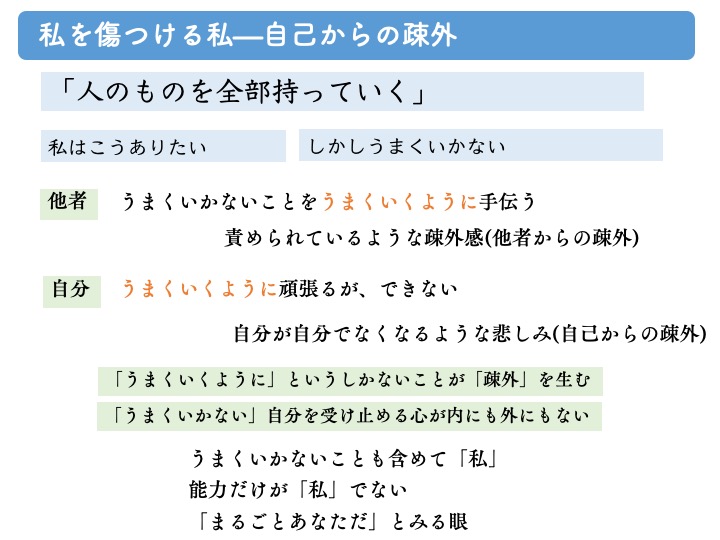

私を傷つける私—自己からの疎外

これまで確かめてきたように、「分別」という知の在り方は、自らを傷つけ、他者を傷つけるような在り方を浮き彫りにする。第3回で認知症患者の苦悩として、太田正博さんのエピソードを紹介した。介助しようとした妻に「人のものを全部持っていく」と声を荒げたのであった。家族は「うまくいかないこと」を「うまくいくように」と良かれと思って手伝ったことも、本人からすれば誤りを責められているような疎外感としてうけとった。そのことの背景には、「うまくいくように」頑張るができない、という自分が自分でなくなうような悲しみ、つまりうまくいかないことも含めて「私である」と受け止められないということがあるといえる。能力だけが「私」ではない、「うまくいかない自分」もまるごと自分だと受け止める心が自分の内にも外にもないという悲しみである。それは自己自身からの疎外ともいうべき事態である。

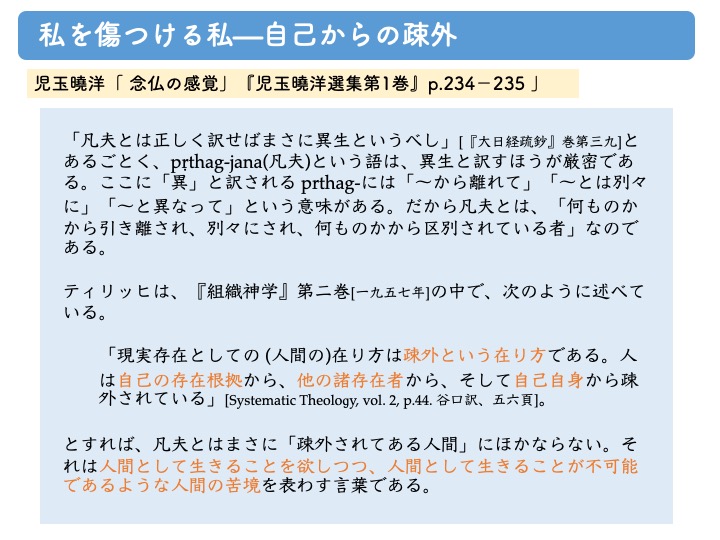

児玉曉洋先生はティリッヒの『組織神学』を引用しつつ、次のように述べる。

「凡夫とは正しく訳せばまさに異生というべし」[『大日経疏鈔』巻第三九]とあるごとく、pṛthag-jana(凡夫)という語は、異生と訳すほうが厳密である。ここに「異」と訳される prthag-には「〜から離れて」「〜とは別々に」「〜と異なって」という意味がある。だから凡夫とは、「何ものかから引き離され、別々にされ、何ものかから区別されている者」なのである。

ティリッヒは、『組織神学』第二巻[一九五七年]の中で、次のように述べている。「現実存在としての (人間の)在り方は疎外という在り方である。人は自己の存在根拠から、他の諸存在者から、そして自己自身から疎外されている」[Systematic Theoloɡy, vol. 2, p.44. 谷口訳、五六頁]。

とすれば、凡夫とはまさに「疎外されてある人間」にほかならない。それは人間として生きることを欲しつつ、人間として生きることが不可能であるような人間の苦境を表わす言葉である。(「念仏の感覚」『児玉曉洋選集第1巻』p.234−235)

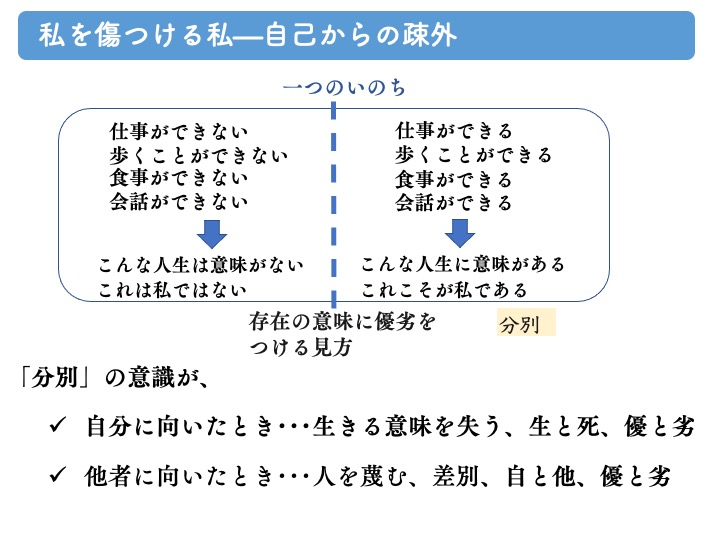

凡夫とは「疎外されてある人間」と指摘する。「人間として生きることを欲しつつ、人間として生きることが不可能であるような人間の苦境」とはいかなることであろうか。「人間として生きることを欲しつつ」つまり「私が私でありたい」と欲しつつ、その心が分別であるとき、「こういう人生には意味がある」「これこそが私である」というものをつかみ、そのことがかえって私を縛るということが起こる。「無縄自縛」(縄無くして自ら縛る)(『正法眼蔵』「行仏威儀」)ともいわれるように、人間は自分を縛るものを自分から作り出して不自由になるということがある。

そのことについて、出雲路暢良先生の言葉を通して確かめたい。

私たちは、いろいろなものが足りないから苦しんでいると思っている。しかしそうではない。あるいはいろいろな邪魔物があるから苦しいんだと思っている。そうでもない。我われはまず足りないと思うもの、最初に思うのは、お金がもうちょっとありさえすれば、もうちょっと自分に能力があれば、あるいは、もうちょっとあの人の私に対する愛があればと、足りないものがいっぱいある。また逆に、余っているものがある。何かというと、あいつさえいなければ、それから私にこのことさえなければと、自分の行なったことが邪魔になる。あるいは、自分の身に起こってきた病気、この病気さえなければ私は幸せなんだ。つまり要らぬものがあるか、あるいは足らぬものがある。これが手に入り、これが無いようになればしめたものだと考える。

しかしそうではない。そんなものによってきりきり舞いに引きずり回されているような自分、そういう自分でしかないことが問題なのです。病気できりきり舞いせざるをえないような自分、他人によって鼻面引きずり回されなければならないような自分、これこれのものがないばかりにそれでがたがたになってしまっている、そういうあやふやな自分。いわば幽霊みたいな自分しか持っていないから、こういうことを言わなければならない。

それに対して、釈尊をはじめ多くの先覚者たちが我われに指し示して下さったのは、「自己とはそんなあやふやなものではないんだぞ。目を見開いて、そして、今現にお前の根元に光っている最も確かな本来の自己を発見せよ」、これが人類の教師たちの私たちに対する、いわば最も煮詰まった語りかけであると申してよいと思います。(『出雲路暢良選集I』p51−52)

「現にお前の根元に光っている最も確かな本来の自己」という、自己の本来性を見失い、分別によって自縛しているような在り方が指摘されている。

「差別」をうみだす心—社会からの疎外

そんな自己をみる分別意識が自己に向いたとき、自己の本来性を見失い、生きる意味を失うことにつながる。一方、それが他者に向いたとき、それは差別として現れる。

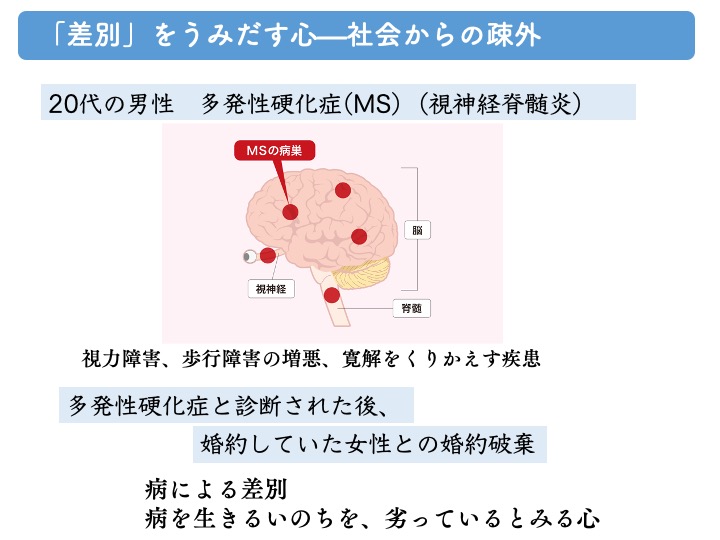

ある多発性硬化症と診断された患者のことである。この病気は脳の複数の箇所に炎症を起こし、視力障害、歩行障害の増悪、寛解をくりかえす疾患である。その患者には婚約していた女性がいたが、多発性硬化症と診断されたことで婚約破棄となったのであった。病を劣っているとみる心が人と人とを分離する。病を生きるいのちを受け止められない。それはその患者さんと婚約破棄した女性だけでなく、患者さん自身も同じであった。病によって差別されたと怒るのではなく、大きな悲しみを持って受け止められたのであった。

河田光夫氏は『親鸞と被差別民衆』(『親鸞と女性』)の中で、「自分のほうが有利だと思っているから、だから差別ということは生まれてくる。」といい、差別するというのは「善人意識」だと指摘する。病気の相手を、自分より劣っているとみる意識は、病気でない自分は有利だとみる意識から生まれている。つまり悪いものをさけ、良いものを求める分別意識が差別を生み出している。

ある多系統萎縮症で寝たきりの女性のことである。文字盤を使わないと会話ができない。そのため夫が文字盤を使って会話を聞きとろうとする。しかし神経障害が進行しうまくいかない。すると頭を叩いたり、お腹を叩いたりしながら会話を進める。「そこまでする必要がありますか」と問いただしても、ご家族は「これぐらいやらなければできなくなる、できなくなったらどうするのか」という。そして「できなくなったらおわりだからな」と言い放った。夫は自分がしていることを、「良いことをしている」と信じて疑わないのである。このような善人意識が我われの中にある。

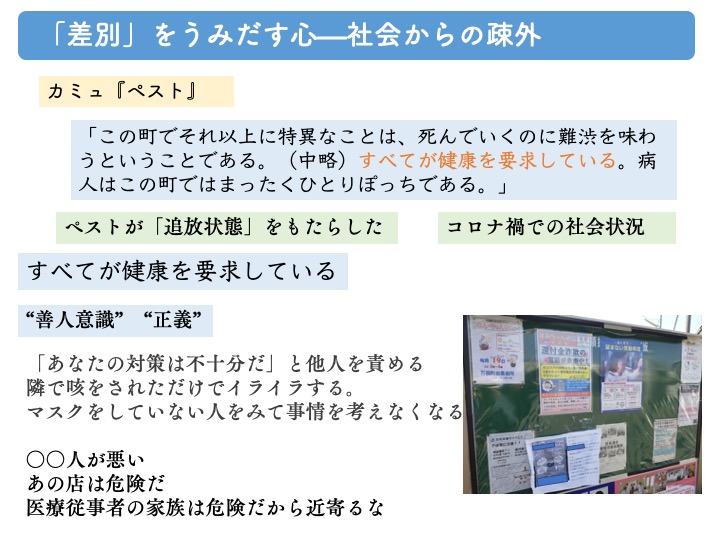

このことはコロナ禍にある現在の状況にも重なることがある。カミュの『ペスト』にこのような文章がある。

この町でそれ以上に特異なことは、死んでいくのに難渋を味わうということである。(中略)すべてが健康を要求している。病人はこの町ではまったくひとりぽっちである。

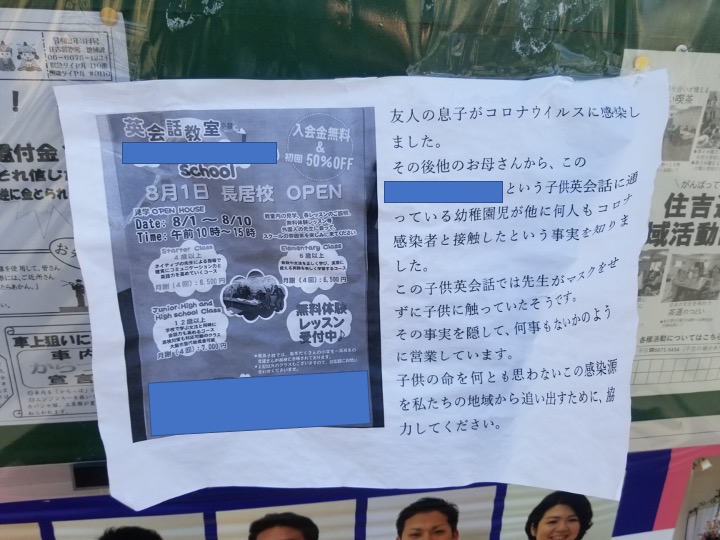

カミュはペストが追放状態をもたらしたというが、「すべてが健康を要求している」ということがさまざまな差別や分断を生み出しているという問題が、2021年現在のコロナ禍の状況にも似ている。隣りで咳をされるとイライラし、「あなたの対策は不十分だ」と周りを責める。ある日、筆者の住む町内会の掲示板に、○○英会話教室は不十分な対策で子どもに感染させた、街から追い出すために協力してください、という張り紙が貼られていた。「生命を守る」という”正義”がかえって暴力的になるということを目の当たりにする。先の婚約破棄した女性も、「病があれば幸せでない」「そんな人と一緒にいても苦労するだけだ」と自分の幸せを願うという”正義”がかえって人間同士のつながりを分断した。個人の幸せを求める心がかえって人間同士のつながり崩し、しかも自分の「分別」の意識が引き起こしているということに無自覚なのである。親鸞は『正像末和讃』に次のように述べる。

よしあしの文字をもしらぬひとはみな

まことのこころなりけるを

善悪の字しりがおは

おおそらごとのかたちなり(親鸞『正像末和讃』真宗聖典 p.511)

よしあしを知らないという人は、真実の心を持った人であるが、善悪を知ったような顔をしているということは、かえって大嘘の姿なのだと指摘している。

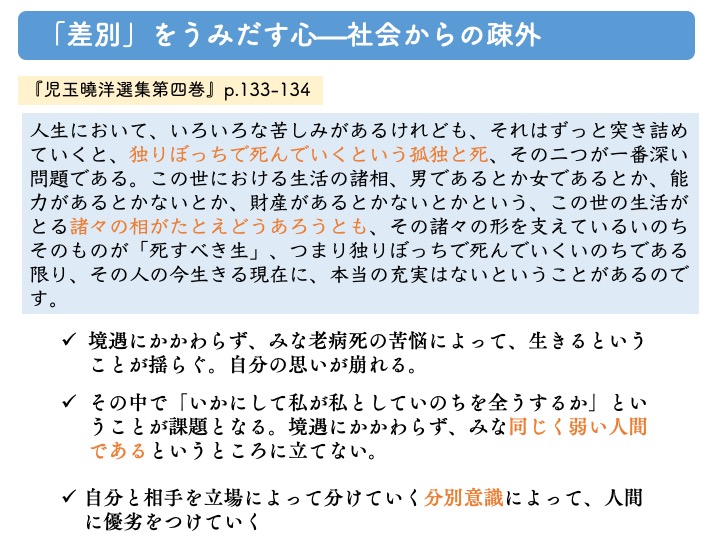

我われはみなともに弱い人間である。前回確かめたように、境遇や状況にかかわらず、みな独りぼっちで死んでいく孤独をかかえ、老病死によって生きる意味を失えば、いのちの本来性を見失い、生命は生きているのにいのちを生きられなくなる。いかにして私が私としていのちを全うするかということが課題となるような「同じく弱い人間である」というところに立てず、自分と相手を立場によって分けていく分別意識によって、人間に優劣をつけていくのである。

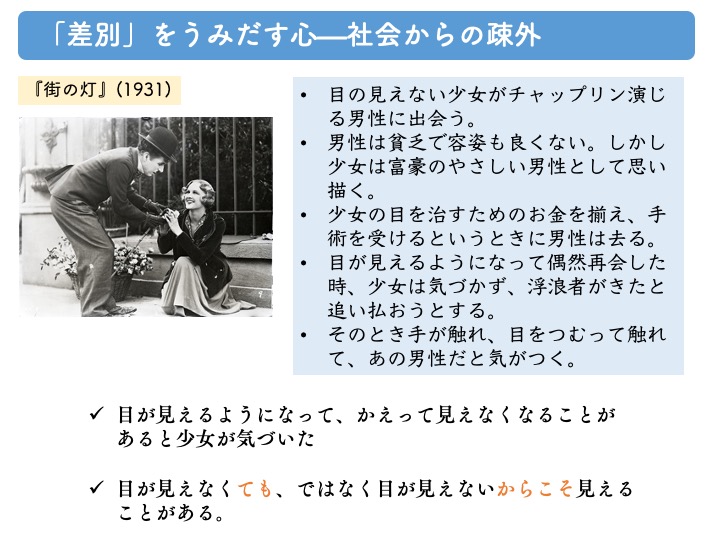

先に取り上げた河田氏の著書の中で、チャップリンの『街の灯』という映画を取り上げる。目の見えない少女がチャップリン演じる男性に出会う。男性は貧乏で容姿も良くない。しかし少女は富豪のやさしい男性として思い描く。少女の目を治すためのお金を揃え、手術を受けるというときに男性は去る。目が見えるようになって偶然再会した時、少女は気づかず、浮浪者がきたと追い払おうとする。そのとき手が触れ、目をつむって触れて、あの男性だと気がつく。それは目が見えるようになって、かえって見えなくなることがあると少女が気づいた瞬間でもあった。目が見えなくても、ではなく目が見えないからこそ見えることがある。

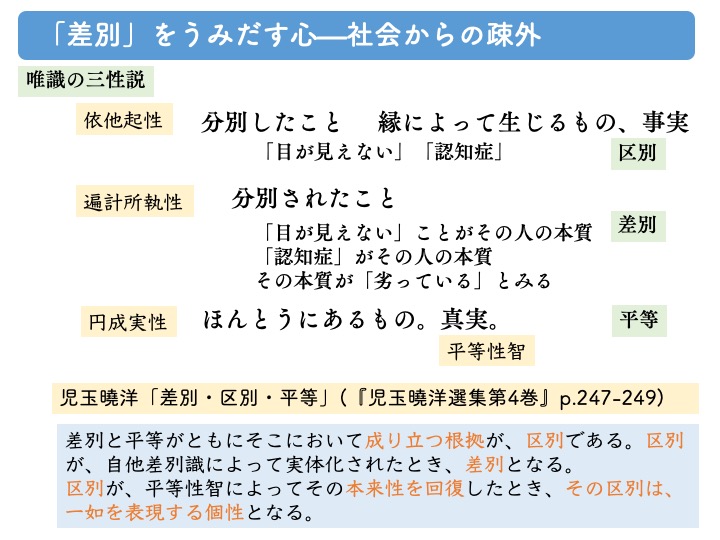

このことについて、より丁寧に確かめるために、唯識三性説を参照したい。三性説とは、「遍計所執性」「依他起性」「円成実性」という三性である。「依他起性」とは、縁によって生じるものという意味であり、分別したことがらのことである。相手を「目が見えない人」ということや、相手を「認知症」と見ることなどである。その分別したことについて、我われは「目が見えないこと」や「認知症」がその人の本質とみたり、さらにその本質が「劣っている」と固定して見る。そのことを遍計所執性という。それが差別であり、本当には無い虚構のものである。それに対して「円成実性」とは本当にあるもの、「分別」でつかめないいのちの真実であり、いのちを平等にみる智慧においてのみ見えるものである。それが「目が見えるようになって、かえって見えなくなることがある」と少女に気づかせた智慧である。目が見えなく「ても」、見えることがあるというのでは、目が見えないことをまだ劣ったこととして見るのであり、まだそれは差別である。目が見えない「からこそ」見えることがあるといって初めて、「目が見えない」ということがハンディではなく「個性」となる。このことについて児玉曉洋先生はこのように言う。

差別と平等がともにそこにおいて成り立つ根拠が、区別である。区別が、自他差別識によって実体化されたとき、差別となる。

区別が、平等性智によってその本来性を回復したとき、その区別は、一如を表現する個性となる。(児玉曉洋「差別・区別・平等」『児玉曉洋選集第4巻』p.247-249)

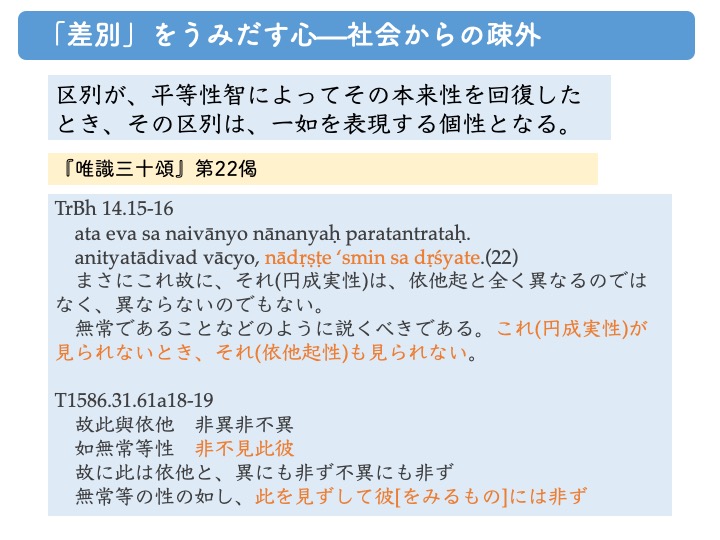

平等性智に触れなければ、区別(依他起性)は容易に差別(遍計所執性)となる。円成実性を見る平等性智によって「目が見えない」といういのちをもったもの(依他起性)が、いのちの一つの在り方として、本来性を取り戻す。『唯識三十頌』に、

TrBh 14.15-16

ata eva sa naivānyo nānanyaḥ paratantrataḥ.

anityatādivad vācyo, nādṛṣṭe ‘smin sa dṛśyate.(22)

まさにこれ故に、それ(円成実性)は、依他起と全く異なるのではなく、異ならないのでもない。

無常であることなどのように説くべきである。これ(円成実性)が見られないとき、それ(依他起性)も見られない。

T1586.31.61a18-19

故此與依他 非異非不異

如無常等性 非不見此彼

故に此は依他と、異にも非ず不異にも非ず

無常等の性の如し、此を見ずして彼[をみるもの]には非ず

というように「円成実性がみられないとき、依他起性も見られない」と述べてられているのは、まさにこのことを指していると読むことができる。

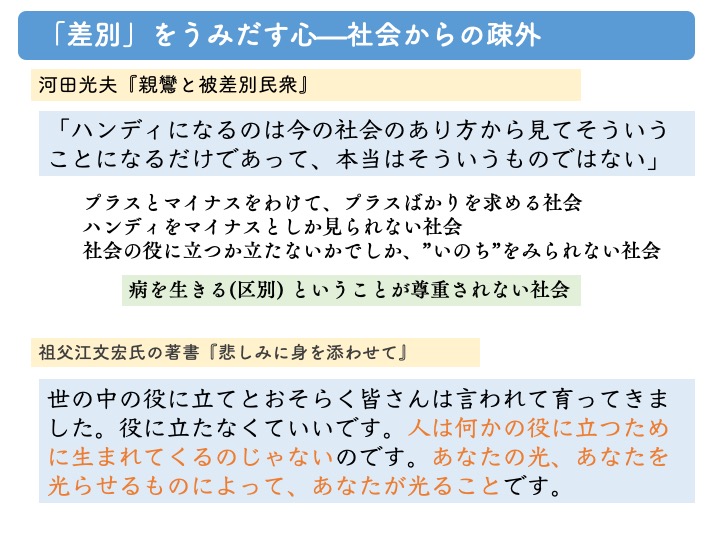

河田氏は前述の著書において、「ハンディになるのは今の社会のあり方から見てそういうことになるだけであって、本当はそういうものではない」と、ハンディをマイナスとしか見られない社会のあり方を指摘し、ハンディからこそ、その人の個性があらわれてくると述べる。ハンディ(区別)を無くすのではなく、区別が個性として現れるような社会の在り方があるのではないかというのである。逆にハンディをマイナスとしか見られない社会は、病を生きるいのちが尊重されない。社会の役に立つかたたないか、ということでしか判断されない。

「出会い」と「分別」

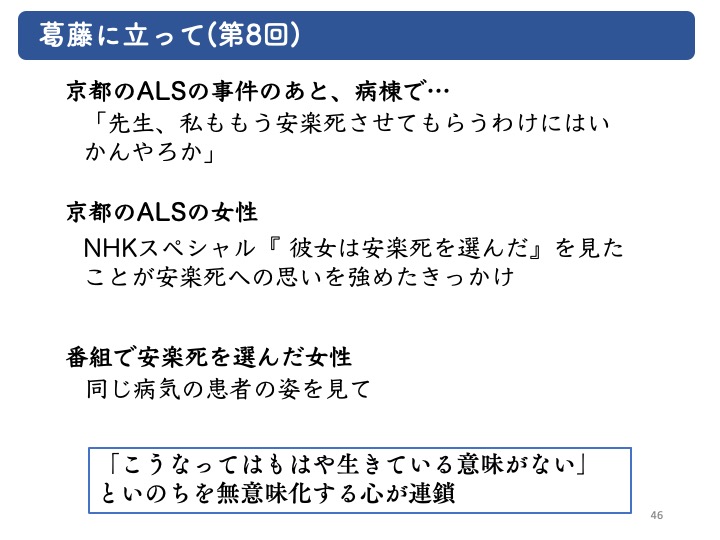

第8回で確かめたように、私が出会った病棟の患者さんは、京都のALS患者の嘱託殺人事件をニュースを聞き、「私も安楽死させてもらいたい」といった。その京都のALS患者はNHKスペシャル『彼女は安楽死を選んだ』見たことがきっかけだと言い、番組で安楽死を選んだ女性は同じ病気の患者の姿を見たことがきっかけとなった。病の苦悩の中にある「ほんとうに生きる道はないのか」という葛藤があるにもかかわらず、その苦悩を知り尽くし、そのまま受け止めてくれる存在なしに、そこに一人立ち止まることは難しい。病を生きてもつらいだけだ、役に立たない存在だという「分別」の意識に飲み込まれ、それが連鎖していくことを目の当たりにするのである。

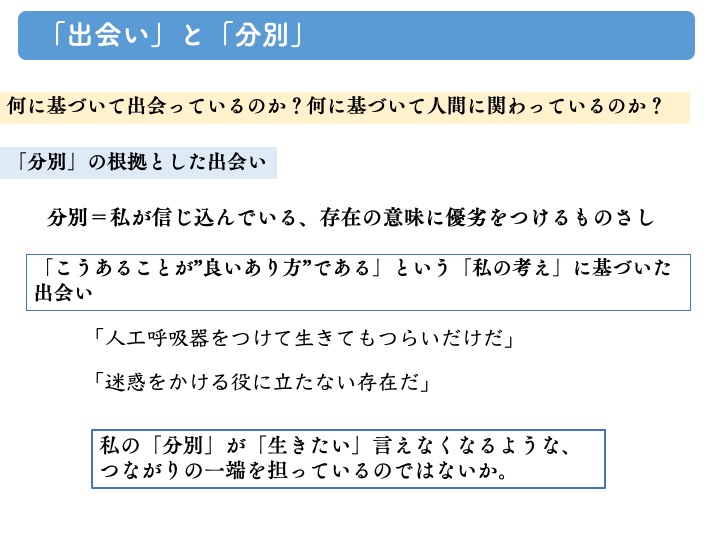

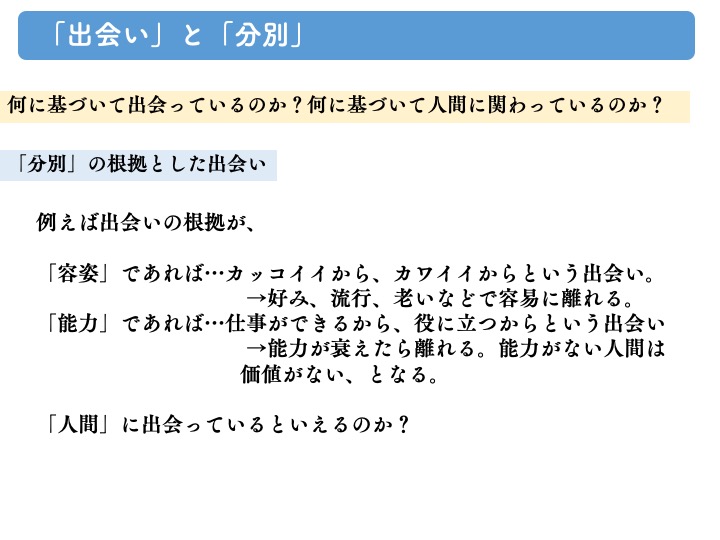

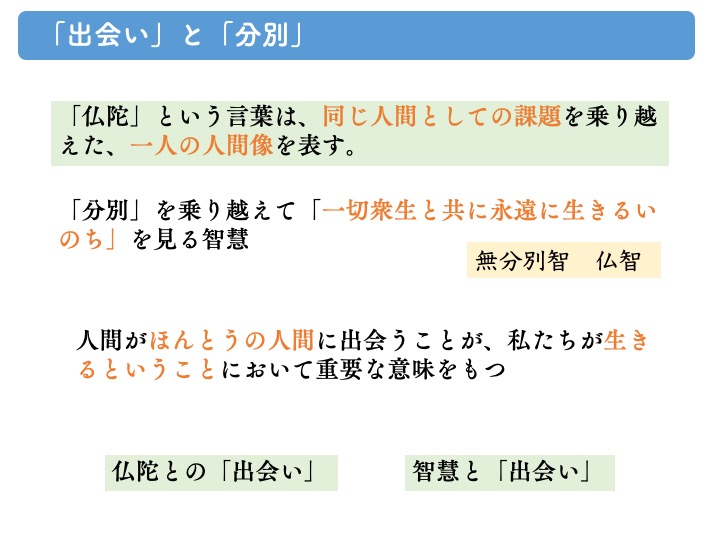

「分別」を根拠とした出会いは、例えばその出会いの根拠が「能力」であれば、役に立つ人かどうか、という出会いである。能力が衰えたら離れていく。能力がない人間は価値がないとなる。「容姿が美しい」ということあれば、好みや流行、老いなどで離れていく。そのような出会いは、目の前の「人間」に出会っているのではなく、「私が意味あると信じ込んでいること」「自分の考え」に出会っているだけではないか。児玉曉洋先生はこのように指摘する。

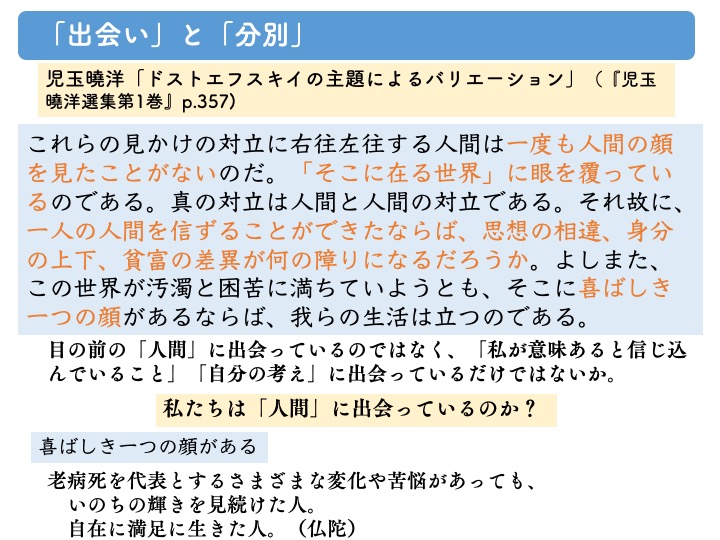

これらの見かけの対立に右往左往する人間は一度も人間の顔を見たことがないのだ。「そこに在る世界」に眼を覆っているのである。真の対立は人間と人間の対立である。それ故に、一人の人間を信ずることができたならば、思想の相違、身分の上下、貧富の差異が何の障りになるだろうか。よしまた、この世界が汚濁と困苦に満ちていようとも、そこに喜ばしき一つの顔があるならば、我らの生活は立つのである。(児玉曉洋「ドストエフスキイの主題によるバリエーション」『児玉曉洋選集第1巻』p.357)

「見かけの対立に右往左往する人間は一度も人間の顔を見たことがない、という。私たちはほんとうに人間に出会っているのか。「喜ばしき一つの顔がある」つまり、苦悩を知り尽くし、老病死を代表とするさまざまな変化や苦悩があったとしても、いのちの輝きを見続けた人、自在に満足に生き、人生を全うした人との出会いである。人間がほんとうの人間に出会うことが、私たちが生きるということにおいて重要な意味をもつと言える。

今回はどんな出会いが人を生きられなくするのか、どんな心が人と人と分断していくのかということを中心に確かめた。次回以降は、ではどんな出会いが人を生かすのか、人間同士のつながりの在り方ということを確かめていきたい。

▼「第11回 現代仏教演習」で使用したスライド